以雾灵山为中心的抗日游击根地

张雪

1937年8月22日至25日,中国共产党在陕北洛川召开了中央政治局扩大会议。这次会议是中国共产党从国内战争到抗日战争的历史转折关头召开的一次重要会议,向全党指明了抗日战争的方向和争取抗战胜利的具体道路。

党的决策

1937年“七七事变”爆发,毛泽东同志在运筹部署抗日战场布局之时,毛泽东、洛甫(张闻天)与周恩来、朱德之间往返的三封电报将伟大战略家的目光投向屹立于密云县与兴隆县交界的雾灵山。

1937年8月4日,洛甫(张闻天)、毛泽东致电周恩来、朱德、叶剑英,提出:依现实情况,红军应出三分之一兵力,依冀察晋绥四省交界地为中心,向着沿平绥路西进及沿平汉路南进之敌执行侧面的游击战,另以一部像热冀察边区活动,胁敌后方(兵力不超过一个团),红军应给予必要的补充。

朱德、周恩来等回电洛甫、毛泽东:不反对开赴察绥,但要求给便于作战察、绥、晋三角区(争取消灭伪军与发展察、热、冀的游击战争)与便于补充联络的后方(绥远、宁夏的一部)。

8月5日,洛甫、毛泽东再次致电朱德、周恩来,再次重申了向冀察晋绥四省交界地区出击的战略部署,并明确指示要“派一部远出热河,开展冀热边区的游击战争。”

图片1: 资料图片:洛川会议旧址

中央政治局扩大会议(即洛川会议)通过了《关于目前形势与党的任务的决定》,制定了《中国共产党抗日救国十大纲领》。会议确定党在这阶段最中心的任务是:在敌后放手发动独立自主的游击战争,动员一切力量,争取抗战的胜利。

聂荣臻元帅在《聂荣臻回忆录》中写道:洛川会议研究创建敌后抗日根据地问题时,毛泽东同志提出,“红军可出一部于敌后的冀东,以雾灵山为根据地进行游击战争“的提议。

洛川会议根据毛泽东同志关于“红军可出一部于敌后的冀东,以雾灵山为根据地进行游击战争”的提议,确定在承德以雾灵山(位于兴隆县北部)为中心的冀热边地区发动游击战争,创建冀热边抗日根据地。

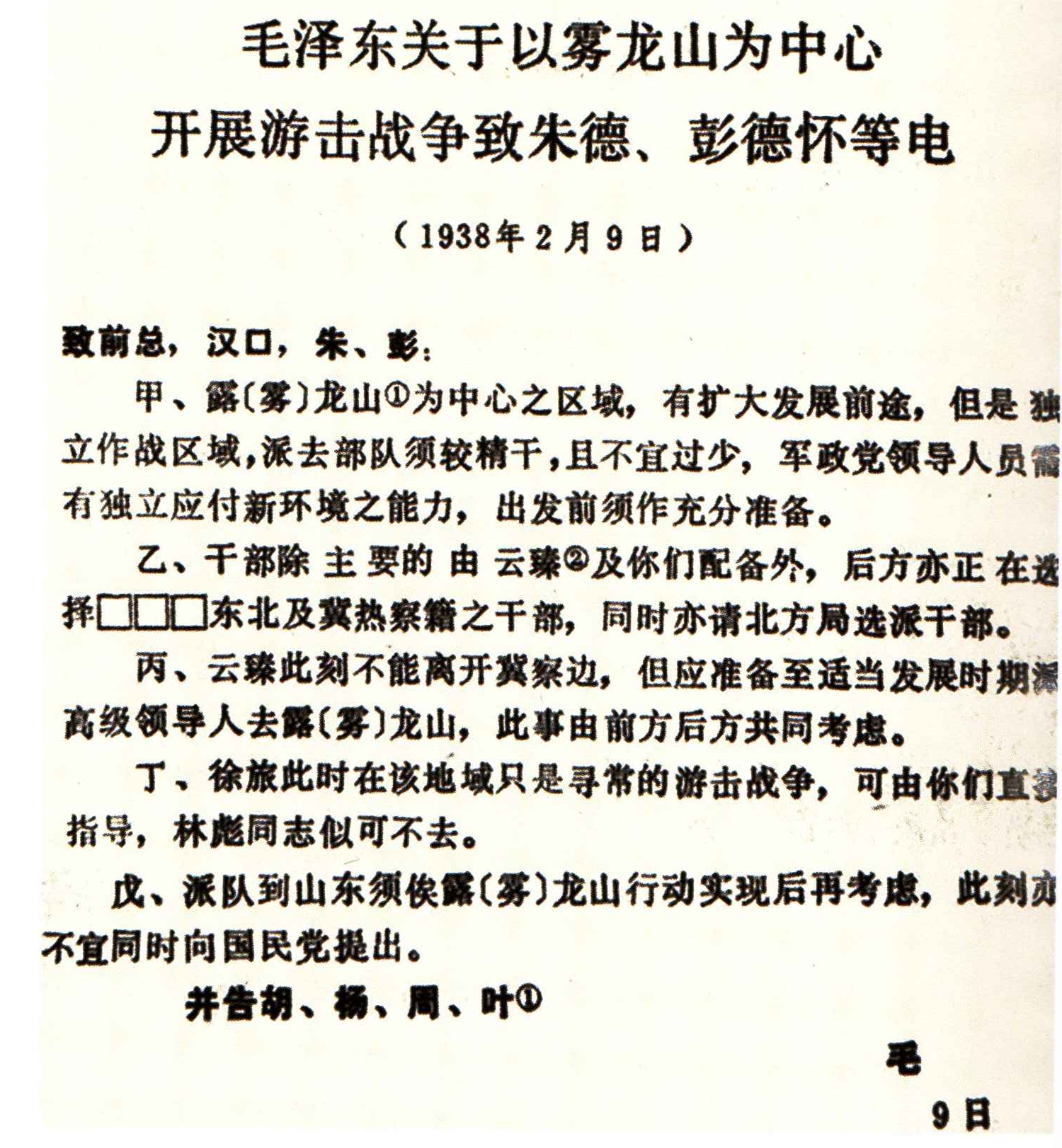

图片2: 1938年2月9日《毛泽东关于以雾灵山为中心开展游击战争致朱德、彭德怀等电》

1938年2月9日,毛泽东同志在发给八路军总司令朱德和副总司令彭德怀等的电报中,明确地指出:“露(雾)灵山(即雾灵山)为中心之区域,有扩大发展前途,但(且)是独立作战区域,派出部队须较精干,且不宜过少,军政党领导人员需有独立应付新环境之能力,出发前须做充分准备。……应准备至适当发展时期,派高级领导人去露(雾)灵山……”

党中央、毛泽东关于发动以雾灵山为中心的抗日游击战争的决定,是一项重大的战略决策,具有重大的现实意义和深远的历史意义。

图片3: 资料图片:雾灵山

毛泽东指出的以雾灵山为中心的区域,主要是指河北的冀东和热河南部、西部地区。广义的则指以燕山山脉相连的热察边、冀热边和冀热辽广大地区。雾灵山是燕山山脉的主峰,位于冀热边界的兴隆县境内。他在《抗日游击战争的战略问题》这篇重要文章中,对在以雾灵山为中心的燕山地区建立根据地寄予热望。他写道:“山地建立根据地之有利是人人明白的,已经建立或正在建立或准备建立的长白山、五台山、太行山、泰山、燕山、茅山等根据地都是。这些根据地将是抗日游击战争最能长期支持的场所,是抗日战争的重要堡垒。”

1938年5月,毛泽东把以雾灵山为中心的燕山山脉确定为全国六大山区根据地(长白山、五台山、太行山、泰山、燕山、茅山)之一,还进一步完善了关于发动以雾灵山为中心的抗日游击战争的战略思想。

开辟冀热边抗日游击根据地

1928年成立热河省后,长城外的兴隆、青龙仍归河北省管辖,日本侵占热河后,强行把河北的兴隆、青龙及察哈尔的部分地区划归热河省管辖,因此,冀热边地区历史上的经济联系、人际往来非常密切。

1931年7月宽城峪耳崖北大岭村党支部和1937年1月兴隆县驴儿叫村党支部的建立,使冀热边完全结为一个革命整体。

1937年10月,重建中共冀热边特委,李运昌任书记,冀热边党组织按照上级指示,全面开展了发动冀热边游击战争的准备工作,一方面建立广泛的抗日民族统一战线,动员各县各阶层群众投入到抗日斗争中来;另一方面,积蓄力量,培训骨干,组织游击队,开展游击活动。

随着抗日宣传日益深入,抗日武装力量不断扩大,在冀热边特委的领导下,1938年初、2月、3月连续发动了三次小型游击战争,扩大了党的政治影响,锻炼了军事骨干,积累了斗争经验。

(插入图片4资料:1938年6月,八路军晋察冀军区第四纵队在司令员宋时轮、政治委员邓华率领下,挺进冀热边地区)

为了把发动以雾灵山为中心的抗日游击战争的战略决策付诸实施,毛泽东运筹帷幄,决胜千里,调兵遣将,1938年5月,经八路军总部批准,将邓华领导的八路军第11支队和宋时轮领导的八路军第12支队合编为八路军第四纵队,宋时轮任司令员、邓华任政委,共计5300余人。

八路军第四纵队五千大军,誓师东征,兵分两路向冀东挺进,10余日,行程500里,共毙伤敌人600余人(其中日军330多人),缴获大批枪支、物资。

(插入图片5资料:1938年6月第四纵队骑兵向冀东地区挺进)

1938年6月12日,聂荣臻致电毛泽东、朱德等中央领导,请示第四纵队下步行动,提出:为执行创建新的根据地之任务,拟乘敌空虚迅速进驻冀东,首先袭取兴隆,以该处为中心。现决定兵分两路进攻,宋支队进袭密云以东的平谷、三河、蓟县,以便相机进占各县城;邓支队进逼兴隆后,则继续向东南地区发展。

接到命令后,第四纵队开始做激战兴隆的准备。

1938年6月17日,八路军第四纵队与敌昼夜在兴隆县城激战,由于自身伤亡百人,遂撤出县城,战斗在周围山区。22日,聂荣臻赞扬东征取得的胜利并指示:你们现既到达兴隆,应就在此地开创根据地的工作……依雾灵山向四周发展,并应以一部出黑峪关,大大破坏承德、滦平通兴隆之马路。

第四纵队主力转战冀热边区,苦战数月,深入热南、热西山区,摧毁伪据点,消灭日伪军,使沦陷五年之久的承德人民第一次看到共产党、八路军领导的抗日队伍,受到了鼓舞,提高了抗日勇气,纷纷自动组织起来,参军参战。这也加速了冀热边人民武装抗日大暴动(冀东抗日大暴动)的进程和规模。

冀热边人民武装抗日大暴动

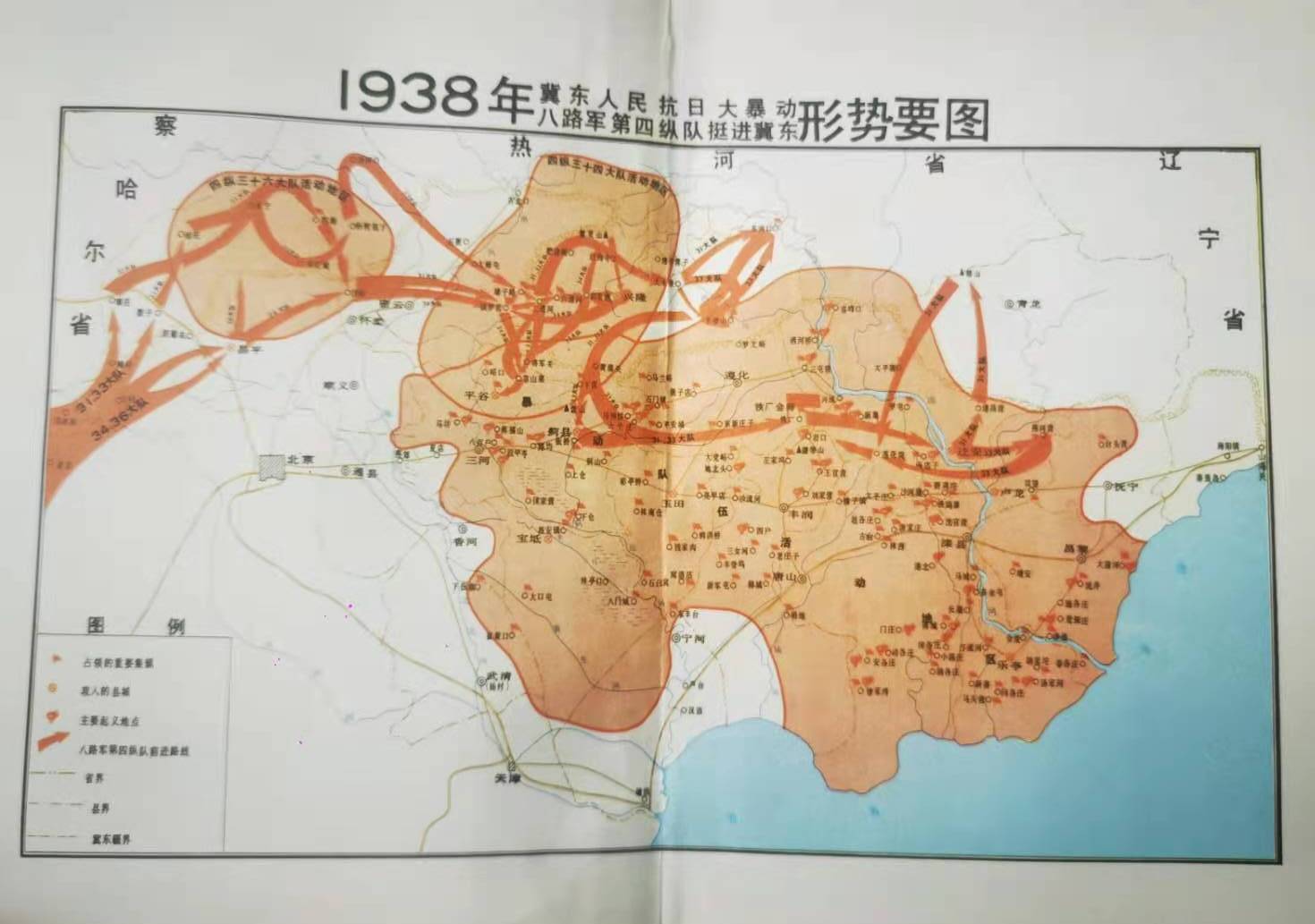

1938年7月,第四纵队在打完兴隆后,经中共中央批准,冀热边特委决定于7月16日发动以冀东为主体的冀热边人民武装抗日大起义(冀东抗日大暴动),队伍番号为“抗日联军”,计划组织6个总队。由于暴动计划被日伪侦知,冀热边特委决定提前起义,从7月6日港北村起义开始,很快席卷7县,进而在以滦县、昌黎、乐亭、等为中心的广大山区和平原迅猛发展起来,到8月初,起义进入高潮。

(插入图片6资料:《1938年冀东人民抗日大暴动、八路军第四纵队挺进冀东形式要图》)

承德境内,有共产党员高升领导的起义军、孙永勤“抗日救国军”余部、青龙县刘青山部及活跃在遵化、兴隆边界的杨二部四支抗日武装参加到大暴动的行列之中。

图片7资料: 抗日大暴动场景

经过一个月的“暴风骤雨”,第四纵队主力和冀东抗联部队驰骋于冀热边原野,先后建立起11个抗日县政权。

1938年9月,当以雾灵山为中心的抗日游击战开展初期,第四纵队的负责同志对武汉失守后的敌情估计过于严重,对于坚持冀热边 抗日游击战争动摇了信心,提出:“主力转到潮白河以西,地方武装则尽量拉到平西整训”的想法。

9月26日,毛泽东、朱德、彭德怀、刘少奇联名复电,电报中说:“有全国坚持抗战有利形势与华北普遍的游击战争,加以八路军远近距离的配合,由广大群众的掩护,有雾灵山、燕山、五龙山东西千余里之大山脉便于回旋,冀东地方党有相当基础。根据以上各种条件,创造冀热察边区根据地,创造相当大的军队,是可能的,但环境是严重的,工作是困难的,必须与高度的布尔什维克的精神克服斗争中的一切困难,坚持统一战线的原则,建立坚决持久抗战的信心,克服起义的新军中不可免的复杂的严重现象”。

图片8 李运昌(左一)

随后,八路军前方总部来电,严令四纵首先在冀东站住脚跟。邓华、李运昌等在迁安县召开紧急会议,一致决定继续坚持冀热边区抗战,创建以冀东为中心的冀热边抗日根据地,但为时已晚,第四纵队已西撤到潮白河两岸。在西撤遭受重大损失的严重关头,李运昌决定停止西撤的错误行动,收容余部6000多人返回丰滦迁地区,与四纵留下的3个游击支队配合,成为以后长期坚持冀热边游击战争的基础力量。

从1938年末到1939年,冀热边抗日斗争处在低潮,但四纵余部及3个游击支队坚持游击战争,在冀热边地区开辟了多块小块游击区,进而发展成为多块小块的游击根据地,走上了独立自主创建冀热边抗日根据地的道路,使抗日火种在冀热边区熊熊燃烧起来。

1945年1月,冀热边抗日游击根据地扩大为冀热辽抗日根据地,成为全国19块抗日根据地之一。

冀热边人民武装大起义,是抗日战争时期全国规模最大的一次人民武装抗日起义,在中国抗日战争史上具有十分重要的地位。大起义的胜利,是党中央、毛泽东发动冀热边抗日游击战争战略决策的伟大胜利,是党的抗日民族统一战线政策的伟大胜利,虽然由于主客观方面的原因,没有尽可能的保持与发展,但历史功绩是不可磨灭的。

参考资料:

1. 承德市档案馆馆藏——《盛京时报》

2. 《中国共产党承德历史》第一卷 中共承德市委党史研究室著

3. 《兴隆县革命老区发展史》兴隆县老区建设促进会编

4. 《热河革命史》—邓一民主编

5. 《热河沦陷与热河抗战图鉴》—中国人民政治协商会议承德市委员会编

作者:

张雪,承德市档案馆保管利用科四级主任科员