抗日战争中的军民鱼水情

张晓佳

抗日战争中艰苦的环境,共同的目标,进一步密切了党群、干群、军民关系。军民鱼水情深,铸成了抗日民族战争的铜墙铁壁,奠定了民族解放战争全面胜利的基础。

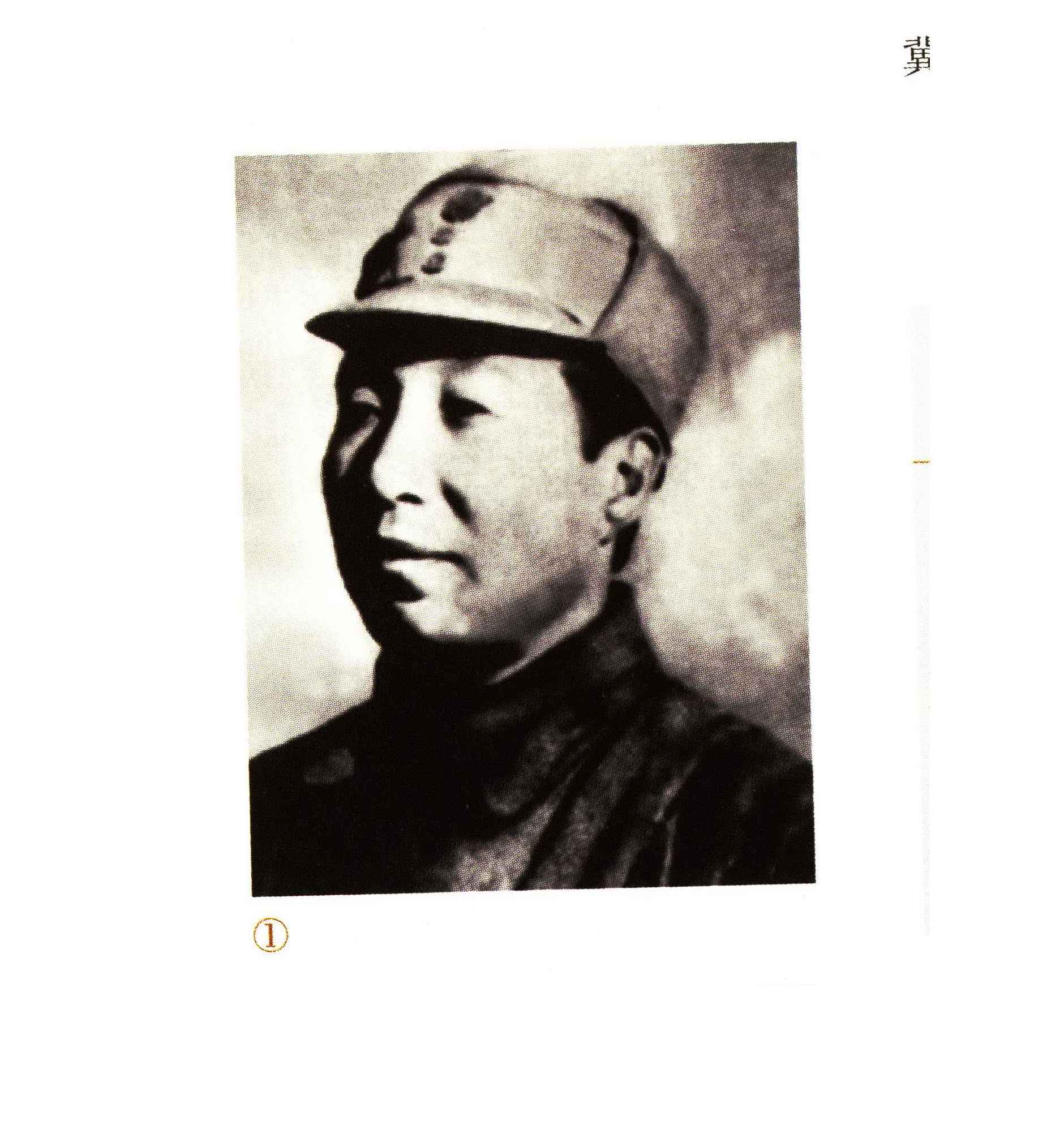

八路军热爱人民—— “将军泉”

图片1“李云长,大忠良,骑红马,挎大枪,打日本,捉豺狼。”在中国人民艰苦卓绝的抗日战争时期,在河北省东北部长城沿线,这句民谣曾经广为传唱,民谣里,那位像关云长一样英勇,铁血扼守整个华北和东北咽喉的“冀东军区李云长”,就是李运昌将军! 从1937年开始,李运昌历任中共冀热边特委书记、冀东军分区司令员,是创建冀热辽抗日根据地主要领导人之一。他领导的冀东抗日根据地多次伏击侵华日军,并利用游击战术给不可一世的日本关东军以坚决打击。就在这样一位传奇将军身上直到今天,当地百姓还流传着关于他历久弥新的军民鱼水情故事。

图片2这样一位英雄司令员他爱兵如子,和群众亲如一家。1942年的6月, 十三(冀东)军分区将热南地区的部分抗日武装编为军分区所辖第十一团,五天时间,500多名指战员驻扎在只有60多户人家的兴隆县水泉村集训,全村群众拿出10余石小米和大量的副食、蔬菜,支援子弟兵。时值天旱,全村仅有的一眼小水泉水被吃干。虽说这眼泉是军民共用,但眼看着水位下降,即将干涸,李运昌嘴上不说,却牢牢记在心里。一天中午,趁着部队午休时间,他手拎铁锹来到泉边,甩开膀子开始往深里挖,几个小时过去累得气喘吁吁。李运昌司令员亲自带领指战员挖泉,保证了群众的吃水,群众十分感激,称水泉为“将军泉”,还把李运昌率人挖泉之举编成皮影戏演唱。唱词道:“李运昌司令员,带领十二、十三团,回旋冀东地,来到五指山,发动边外民开展游击战群众缺水喝,司令给挖泉。”2003年8月1日,兴隆县人民政府专门为这眼水泉树碑,碑石正面刻着苍劲有力的“将军泉”三字。“将军泉”至今水流不断,供百姓饮用……

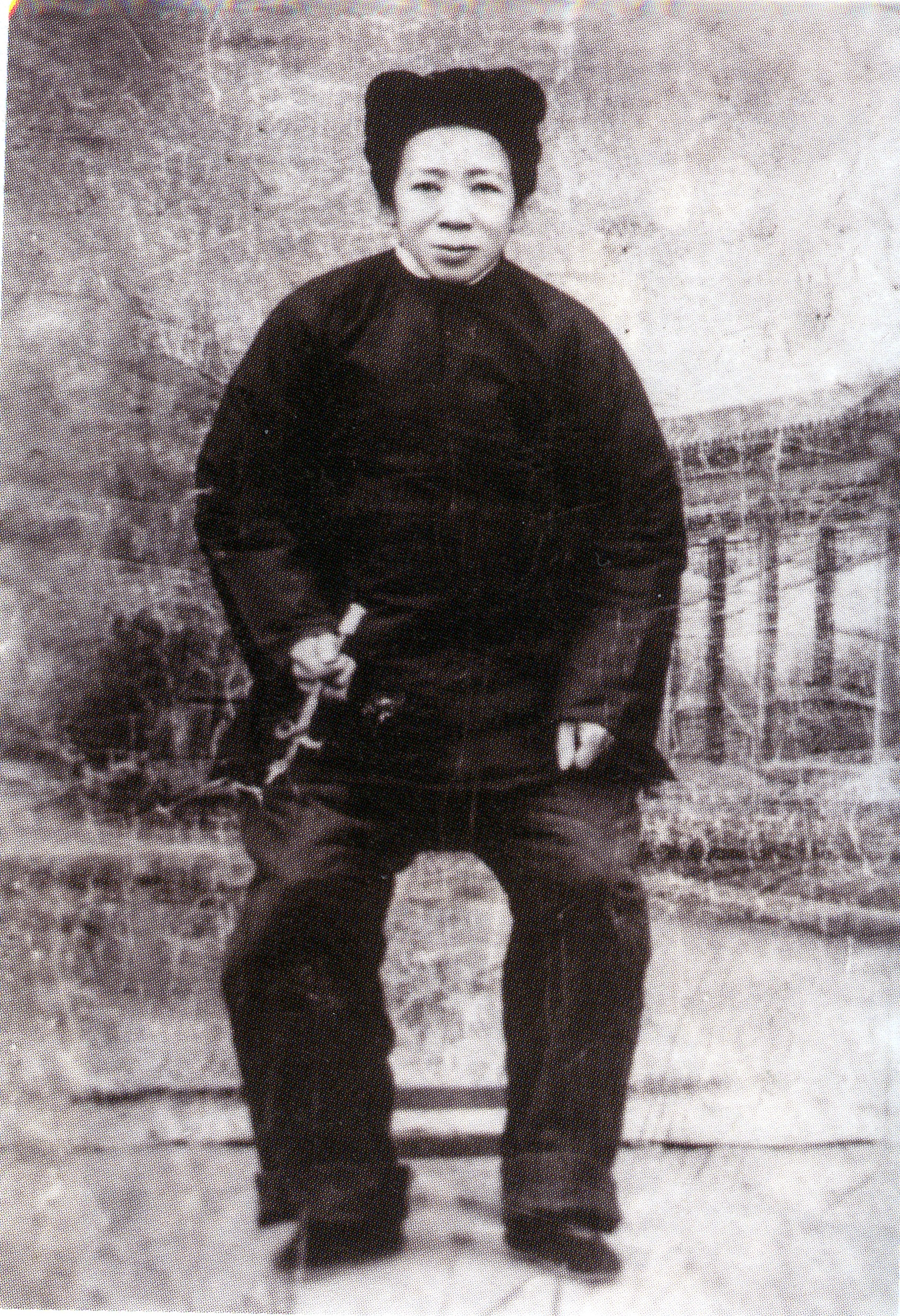

李运昌司令员去世后,他的遗骨在2008年安葬在兴隆县烈士陵园,在他的墓旁是是“麻利嫂”张翠萍、朱殿坤夫妇的墓。张翠屏是谁?朱殿坤又是谁?他们为什么能和将军同葬一处?70多年过去,这段故事依旧感天动地。

人民深爱八路军——冰儿的故事

图片3抗日战争期间,兴隆五指山区是冀东八路军开辟的抗日游击根据地之一,张翠萍的丈夫朱殿坤是迁(西)遵(化)兴(隆)抗日联合县地下交通员,共产党员。她家经常是八路军游击队和县、区工作人员落脚的地方。1943年1月21日傍晚,八路军十三(冀东)军分区司令员李运昌率分区机关在兴隆县五指山抗日游击根据地组织开展“无人区”斗争时,接到情报说7000多日伪军向该地包抄过来。一时间,有300余人的分区机关陷入危急之中。要保存实力,只能向五指山路背后转移,再通过高山密林向五凤楼根据地穿插,可唯一能带路突围的地下交通员朱殿昆却外出送信未归。情急之下,已经有孕待产的朱殿臣妻子、人称“麻利嫂”的张翠屏自告奋勇地站出来说:“我跟男人砍柴从那石砬子上爬上去过,知道路。”李运昌看了看大腹便便的她,面露难色。她又坚定地说:“没事儿,咱山里人体格壮,放心走吧! 大雪封山,滴水成冰,追兵紧逼。张翠屏拖着沉重的身子,机敏地带着将士们翻山跃岭,钻密林、穿山洞,攀崖顶。数十丈高的峭壁挡住了去路时,她手抓用绑腿拧成的绳索攀爬而上,把绳索系在树上,一头扔下峭壁。300余名指战员拽着绳索攀上崖顶,终于越过“鬼门关”,大批日伪军被远远地抛在了山那边。越过50里的分水岭,在跨越黑河冰川时,张翠屏“哎哟”声倒在冰上,她说了声:“兄弟们,离我远些。”不一会儿,一阵婴儿啼哭声打破了寂静,战士们赶紧用身体围起挡风墙。张翠屏一口咬断婴儿的脐带,战士们忙脱下大衣包裹起婴儿。等部队转移到五凤楼根据地附近的一个村庄时,李运昌在看望张翠屏母子时说:“是个小子,又在冰上降生, 为了让我们中华民族永远记住日军制造的这场浩劫,也为了让我们子弟兵永远记住人民群众无私支援的鱼水深情,我看这个孩子就叫“冰儿”吧!”

自从张翠萍为八路军带路突围脱离险境以后,由于有坏人告密,日伪军经常来五指山区搜查曾经给李运昌带路突围的人。为躲避风险,母子俩经常东躲西藏,更让人痛心的是,1945年孩子的父亲、共产党员朱殿昆在给八路军送“鸡毛信¨的途中被日军围住壮烈牺牲。而且张翠萍为了给部队转移大量的子弹累得大口吐血,从此再也干不了重活儿。因此解放后,张翠萍带着她年幼的儿子只能种点山地,过着半年糠菜半年粮的苦日子。即使生活再困苦她却从不向任何人提起给李运昌司令员带路的事,也从不跟任何人讲丈夫为革命牺牲的事。直到1982年春,张翠萍病重,为了教育下一代,她终于向 “冰儿¨朱海清讲述了从未讲过的家史。她说:“让你们知道你爸、你妈都做过什么事,是想让你们还要接着做,而不是让你们拿这些事去瞎吹乎,去摆功。打小日本儿时你爸我们为革命做这些事是应该的……”后来整理老人遗物时发现了一个从未见过的小黑木匣子,老人家生前也没跟任何人说过,当黑木匣子被打开后,里面只有两件东西:一件是用油皮纸包着的一张已经破旧的画图,另一件是用牛皮纸包着的一捆大小不等、颜色不一的旧纸条儿。把破旧的画图凑起来细看才知道原来是张翠屏的丈夫朱殿坤当年当地下交通员时使用过的交通路线图。而那一捆大小不一的旧纸条儿,都是抗日战争期间八路军、游击队和县、区工作人员在她家吃饭时打的欠粮条,大约有7000多斤!解放后假如当时她拿这些欠粮条去政府兑换的话,那真可以算是一笔丰厚的财富。但是,张翠萍却一直过着苦日子从没有这样做,她一直默默地珍藏着这些欠条,也从没有向儿子他们透露过这件事。在她心里这一张张欠条,就像是当年那一拨又一拨的子弟兵的音容笑貌,令她亲切不已,这些欠条是她对八路军深深的情意……

自1949年李运昌司令员就一直在寻找张翠萍母子,因张翠萍后来离开五指山,又因此事张翠萍从未向别人提及过,多年都寻找无果。直到1988年4月老司令才与阔别45年的“冰儿”终于百感交集地拥抱在一起。李运昌与“麻利嫂”和冰儿的血肉情缘终其一生,感天动地。张翠萍的事迹感动了承德,感动了河北,被中共河北省委、省政府评为河北省“十大爱国拥军杰出人物”。

参考资料:

1.馆藏资料《热河革命史稿》-热河革命史编委会编

2.馆藏资料《热河革命史人物》-热河革命史编委会办公室编

3.馆藏资料《光耀千秋-图说热河革命史》-中共国人民政治协商会议河北省承德市委员会、热河革命烈士纪念馆合编

4.抗日战争纪念网——《冀东抗日根据地的开创者李运昌》

5.承德党史网——《“麻利嫂”张翠萍》

作者简介:

张晓佳,承德市档案馆保管利用四级主任科员。