还原岁月与青春——六女上坝

韩婧

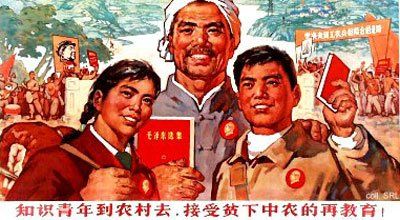

1956年1月,中共中央政治局在《一九五六年到一九六七年全国农业发展纲要(草案)》中写道:“城市中、小学毕业的青年,除了能够在城市升学、就业的以外,应当积极响应国家的号召,下乡上山去参加生产,参加社会主义建设的伟大事业。”

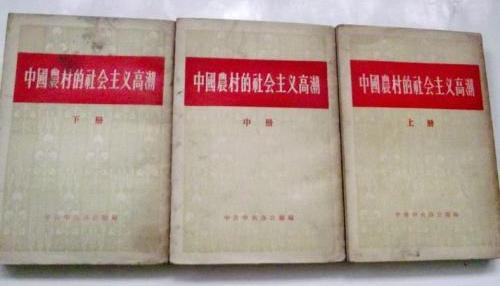

在这里,把城市中小学毕业生称为知识青年,把去农村参加农业生产的行为归纳为“下乡上山”。这是党和政府的文件中,第一次提出知识青年上山下乡的概念,这也成了知青上山下乡开始的标志。毛泽东同志在1955年9月《中国农村的社会主义高潮》的一个按语中发出号召:“组织中学生和小学毕业生参加合作化的工作,值得特别注意。一切可以到农村去工作的这样的知识分子,应当高兴地到那里去。农村是一个广阔的天地,在那里是可以大有作为的。”(图片2)1968年12月,毛泽东下达了“知识青年到农村去,接受贫下中农的再教育,很有必要”的指示,上山下乡运动由此大规模展开。

1965年,承德地区共有174名知识青年怀着战天斗地,大广阔的天地里锻炼成长,做新一代新型农民的美好愿望,分批到围场县蓝旗卡伦小孤盘集体建队,取名“青峰生产队”。 截至1976年,承德共有30193名城镇知识青年奔赴农村,京津来承德地区插队的青年8000余人。

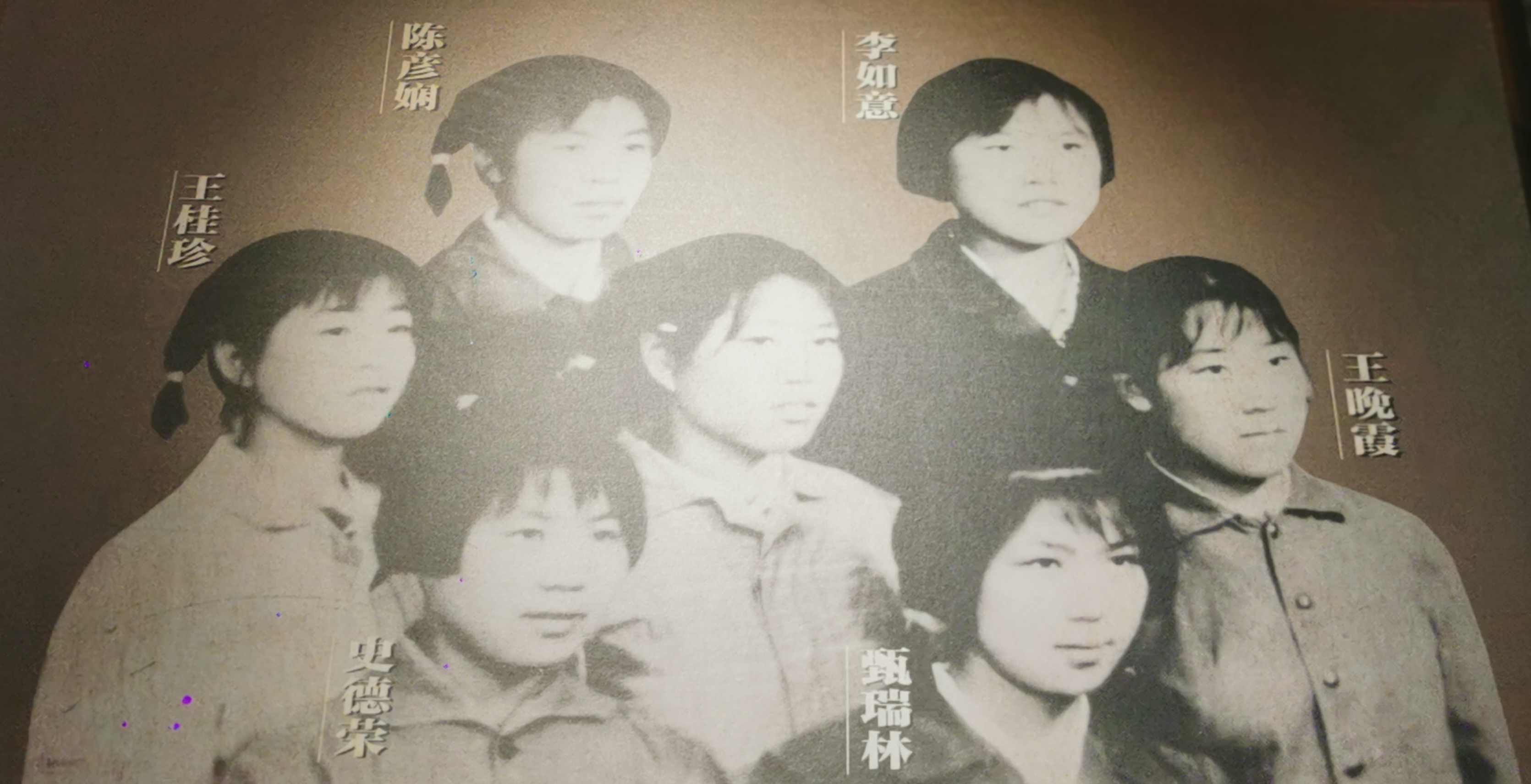

陈彦娴,当年“六女上坝”的倡议者,也是作为2017年河北塞罕坝林场先进事迹报告团成员之一。

1964年,陈彦娴18岁,承德二中高三年级,那一年全国都在学习上山下乡的知识青年典型邢燕子和侯隽,她和同宿舍的几个同学都将面临人生的重大抉择,是参加高考还是投身机械林场建设,他们萌发了响应党的号召下乡锻炼的念头,6月份,陈彦娴给赛罕坝机械林场场长刘文士写了一封信,主要内容是承德二中有六个女同学想要求到坝上去锻炼,一个多月后,这六位女同学来到民赛罕坝。而她至今仍无怨无悔而备感自豪的说:“大家都有那么一股冲动和热情,希望上坝锻炼,好好干一番事业。”

陈彦娴的讲述(承德市档案馆口述史料档案摘录):

“说实在的,其实真是没什么了解(对塞罕坝),就是当时也年轻吧,就有一种冲动,有一种想法,就说到农村去看看到底什么样,因为始终在城市,像我们在城市生活,对农村的了解非常少,作为一个知识青年,想到农村去看看,当时就是这种想法,也没想说有多困难,有多接受不了这个现实,当时真的是就这种想法……”

“一上坝,给我们的第一感觉,还不是最高的地方,御道口还不是坝上最高的地方,一上御道口以后,那会儿我们在承德都穿的半袖小单裤,谁知道坝上那么冷啊,因为也没去过啊,所以说就穿这个,我们还在那敞篷车上面,那风特别硬,跟坝下的风不一样,我们就觉得身上不舒服,就非常冷啊……然后一到御道口,那些农民一看我们,因为我们当时一去,一看肯定跟他们本地人就不一样,我们都扎着小辫,以为我们是马戏团的来了,当时就追着车跑,一堆小孩儿就在后边就追着车跑,我们当时还挺高兴的,这一路我们根本就没看到人,两边都是荒草,所以到了场部以后,给我们的第一印象也是够荒凉的,四周围全是草,那风一吹就呜呜的……”

“因为当时坝上的育苗还不算太成功,就是成活率非常低,我们去了以后正赶上搞实验,搞这个坝上育苗成功的试验找经验,所以说,我们第一天的劳动,我记得非常清楚,就是他们先这些工人把这个粪拉到苗圃以后掺上土,晾干了以后,然后到秋天把这个粪都得给弄细了,拿镐头铁锨都打碎了、弄细了,当时那粪像山包子似的,整个一个小山似的……”

“在坝上这么多年,通过这样艰苦恶劣的环境,确实锻炼了我,为什么这样说呢?首先是锻炼了我的意志,就是说你不管碰到什么困难,只要你心中有一个目标能够实现它,这是我最大的安慰,我们到林场的时候,到处都是荒山,到处都是一片沙子,根本看不见林子,当时也能看见一些小树,什么桦树啊,这一棵那一棵的,根本就不成林,那都是自然野生的了,但是当我们亲手把这树苗栽到山上以后,我们就渴望这树苗快快长起来,把这整个荒山给它绿化了,当时我们梦想就是,因为我们是林场么,就是想把这片荒山,把林子给它栽出来,这是当时我们的想法,所以说当时我们不管遇到再大的困难,只要梦想能够实现,这就是对我们最大的认可和最大的安慰,我觉得越是艰苦的环境当中越能锻炼我们,越能坚定我们德意志,能够坚持下来这就是给我最大一个感受吧。”

“对我来说(在塞罕坝)就是青春无悔,如果你再让我选择一次,我还会选择塞罕坝,因为通过我的劳动,把树栽起来了,把这一片荒山绿化了,这就是对我来说最大荣幸,林子起来了,这一片林子起来以后,环境改变确实非常的大……

“作为知青,我们确实走过了一段艰苦,付出了我们的青春,但是在一生当中,当林子,当这百万的林海起来的时候,我们感到非常的自豪,因为我们可以非常自豪的说,这林子是我们造的,不管谁来了,我们都非常的自豪,也就是说通过这个实现了我们绿色梦想,这一生我实现了梦想,我就感到非常的欣慰。”

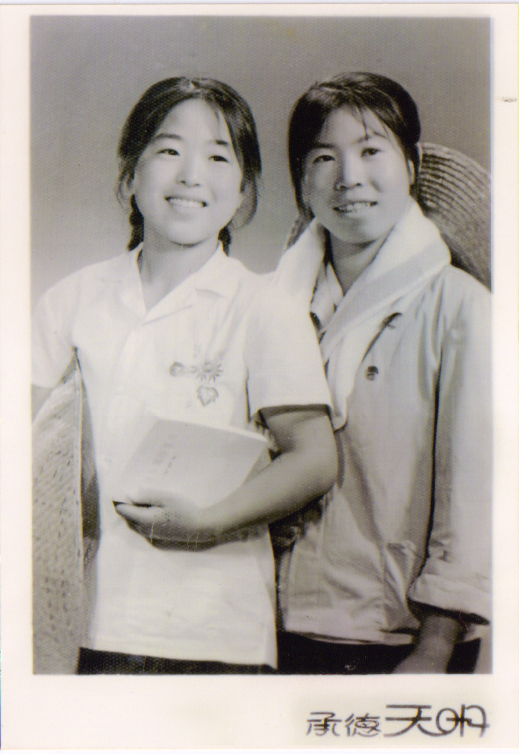

她的回忆,她的讲述,始终面带笑容,讲到动情的情节,流下了泪水,也让我们同行听她讲述的人,随着她的讲述回到那个年代,那是自豪的泪水,也是幸福的泪水,她因塞罕坝自豪,塞罕坝因她自豪。(图片6)

那个年代,或许物质不是富足的,但精神是富有的,无论他们之后有多么高的成就,而这段经历确是他们一生中共同守护的最珍贵的回忆,他们在这里迈向社会,也为自己的人生旅途留下了光辉的一页。

参考资料:

1.承德市档案馆馆藏165全宗17号卷

2.承德市档案馆馆藏D001全宗799号卷

3.承德地区大事记

作者简介:

韩婧,承德市档案馆信息技术科科长,河北省档案信息化建设领域专家。曾编辑及参与编辑《承德市“十五”至“十三五”国民经济和社会发展规划汇编》《承德清代行宫》《尹忠--热河记忆》等;《大数据时代档案管理与服务模式的转变与挑战》被评为第九届中国档案职业发展论坛优秀论文;编辑资政参考《承德交通发展历程》;《编辑口述史料汇编,发挥资政作用》《承德市档案馆依托档案资料开展不忘初心牢记使命—承德革命与建设档案文献展》等多项开发利用成果获河北省开发利用档案优秀服务成果一等奖;《九一八事变的延续—1933年侵华日军蓄意发动热河事变》《声音档案中的“塞罕坝”精神》等多篇文章在《中国档案报》《档案天地》刊登。

总策划:任溧馨

编 审:周书星 韩婧